This is default featured slide 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

Selasa, 05 Desember 2017

12 Aktivis Penolak Bandara Kulon Progo Ditangkap Polisi

Senin, 27 November 2017

Menimbang Program Sertifikasi Tanah di Indonesia

Sumber: Indoprogress

Senin, 13 November 2017

Korban Penggusuran Dikriminalisasi

Senin, 16 Oktober 2017

Tamsil Fokatea: Surat dari Perbatasan

BAPAK KOMPOL ABDULMUBIN SIAGIAN

Jujur saya sangat kecewa dengan pernyataan itu.. Hati saya sangat sakit membaca komentar bapak.. Seandainya bukan krn lorengku.. Sudah ku teteskan air mata ini krn komentar bapak yg terasa perih bagi saya..

11 bulan bukan waktu yang singkat utk hidup diperbatasan pak..

Kami rela meninggalkan satuan tercinta kami demi tugas yg mulia ini..

Meninggalakan keluarga kami..

Meninggalkan kehidupan modern ditengah kota ,menuju hutan belantara dan perkebunan kelapa sawit di perbatasan papua..

Saya masih sedikit beruntung krn Pos penjagaan saya masih dekat dengan pemukiman warga dibanding rekan rekan saya yg lain yg ditempatkan di pos tanpa pemukiman hanya babi hutan dan burung kasuari yang lalu lalang di sekitar mereka..

Disana kami tdk bisa sebebas dikota menggunakan listrik dan air bersih..

Listrik sangat terbatas pak.. Air bersih pun demikian..

Kami tidak bisa bebas memilih makanan disana pak.. Apa yg tersedia didapur dan dikebun itulah yg kami masak.. Bahkan kami sering makan Ransum yg rasanya sudah sangat ennek dileher..

Kami disana memang butuh makan pak.. Butuh tidur juga tp itu bukan kerjaan kami pak..

Kami tak bisa makan seenak yg bapak makan.. Dan tidak bisa tidur sepulas tidur bapak..

Kami masuk kedesa desa terpencil yg jauh dari jangkauan pemerintah untuk memberikan pengobatan gratis menggantikan peran Dokter yang hampir tidak ada didaerah sana.

Kami ikut andil melakukan pembangunan disana pak..

Kami merangkul masyarakat disana dan menanamkan rasa nasionalisme kecintaan terhadap indonesia..

Kami yg mensweeping miras miras ilegas diperbatasan..

Kami yg turun kemasyarakat berbagi dan sharing tentang cara bercocok taman yang baik dan benar agar dapat meningkatkan taraf hidup mereka yg diperbatasan utk lebih baik..

Kerinduan dengan keluarga hanya terobati dengan telepon seluler yg signalnya kadang ada kadang hilang..

Kaki kami tidak sembuh sembuh dari kutu air yg menyerang..

Bukannya kami tdk mengobatinya.. Tp obatnya tdk mempan krn bakteri dan kutu airnya sangat ganas..

Krn kami bangga dengan tugas negara yg tdk semua orang diberi kesempatan itu..

TP KAMI GARDA TERDEPAN DI PERBATASAN INDONESIA..

By Prajurit TNl

Rabu, 11 Oktober 2017

Cikal Bakal Keraton Yogyakarta

Kamis, 05 Oktober 2017

Riwayat Pindad, Penyedia Bedil TNI AD

Buat menjaga kawasan jajahannya dari gelombang perlawanan dan pemberontakan, pasokan senjata pasukan Tentara Kerajaan Hindia Belanda (KNIL) diimpor dari negeri Belanda. Salah satunya adalah senapan laras panjang rancangan Edouard de Beaumont (1841-1895) dari Maastricht.

Menurut John Walter dalam Rifles of the World (1993), senapan Beaumont berisi lima peluru dalam magazin Vitali pada 1870 adalah pengganti dari senapan isi satu peluru Dutch Snider. Senjata itu dikapalkan ke Hindia Belanda dan dipakai dalam Perang Aceh yang meletus sejak 1873.

Pada masa awal Perang Aceh, belum semua serdadu KNIL memakai senapan Beaumont, menurut wartawan asal Belanda, Paul van't Veer dalam Perang Aceh: Kegagalan Snouck Hurgronje (1985). Ada batalion yang masih memakai senapan lawas, yang pelurunya harus diisi dari depan. Meski senapan-senapan harus diimpor, sebenarnya sudah ada pabrik senjata di Hindia Belanda.

“Tahun 1808, selama Perang Napoleon dan blokade Inggris, Gubernur Jenderal Deandels menjadikan Surabaya sebagai tempat gudang persenjataan, yang belakangan berkembang menjadi industri penting,” tulis Haword Dick dalam Surabaya, City of Work: A Socioeconomic History, 1900-2000 (2002).

Menurut Robert E. Walker dalam Cartridges and Firearm Identification (2012), arsenal itu berfungsi sebagai bengkel perbaikan alat-alat militer. Sejak 1 Januari 1851, nama Artillerie Constructie Winkel mulai dipakai untuk menyebut bengkel tersebut.

Dalam laman sejarah Pindad, bengkel pembuatan amunisi dan bahan peledak untuk Angkatan Laut didirikan pada 1850 di Surabaya dengan nama Pyrotechnische Werkplaats. Dua pabrik itu disatukan di bawah bendera Artillerie Constructie Winkel.

Pabrik di Surabaya kemudian dipindah ke Bandung. Begitu juga instalasi lain seperti pabrik mesiu di Ngawi, pabrik proyektil dan laboratorium kimia di Semarang, serta lembaga pendidikan pemeliharaan dan perbaikan senjata di Jatinegara (Jakarta). Kesemuanya disatukan dalam Artillerie Inrichtingen.

Setelah pabrik senjata serta amunisinya dipindah ke Bandung, pernah ada percobaan dari serdadu-serdadu KNIL Minahasa meledakannya.

Minahasa Courant edisi 1 Oktober 1927 mencatat ada serdadu-serdadu asal Minahasa yang ditahan karena dituduh hendak mengadakan penyerangan ke Pyrotechnische Werkplaats. Salah satu tokohnya adalah serdadu bernama Woentoe. Sebelum penyerangan, menurut catatan M. Balfast dalam Dr. Tjipto Mangunkusumo: Demokrat Sejati (1952), seorang kopral asal Minahasa pernah mendatanginya. Kopral itu lalu diberi uang oleh Cipto karena hendak mengunjungi keluarganya sebelum penyerangan.

Sebelum Bernama Pindad

Pabrik senjata di Bandung itu punya ribuan pegawai. Menurut kesaksian Kek Beng Kwee dalam Doea Poeloe Lima Tahon Sebagi Wartawan: 1922-1947 (1948), kenaikan penting jumlah pegawai itu setelah Negeri Belanda diserang oleh balatentara fasis Jerman pada 10 Mei 1940.“Selewatnya, 10 Mei 1940, pegawai-pegawai dari Pyrotechnische Werkplaats di Bandung ditambah, dari 2.300 sampai 25.000. Artillerie Constructie Winkel punya punggawa, naik dari 750 sampe 5.000,” tulis Kek Beng Kwee.

Setelah Hindia Belanda kalah, pabrik senjata di Bandung beralih ke tangan militer Jepang dan dinamai Daichi Ichi Kozo. Setelah Indonesia merdeka, 9 Oktober 1945, pabrik senjata ini jatuh ke tangan Republik dan dinamai Pabrik Senjata Kiaracondong. Namun, ketika kota Bandung diduduki tentara Belanda, pabrik senjata itu jatuh ke tangan Belanda.

Tentara agresi Belanda menamakan kompleks pabrik tersebut sebagai Leger Produktie Bedrijven alias Perusahaan Produksi Angkatan Darat.

Ketika Belanda menguasai pabrik senjata di Bandung, pihak Republik pun mengusahakan pabrik senjata sejak 1946, yakni Medari dan Demak Ijo—keduanya di sekitar Yogyakarta. Ketika Belanda menyerbu Yogyakarta, pabrik-pabrik itu dimusnahkan sendiri oleh pihak Republik.

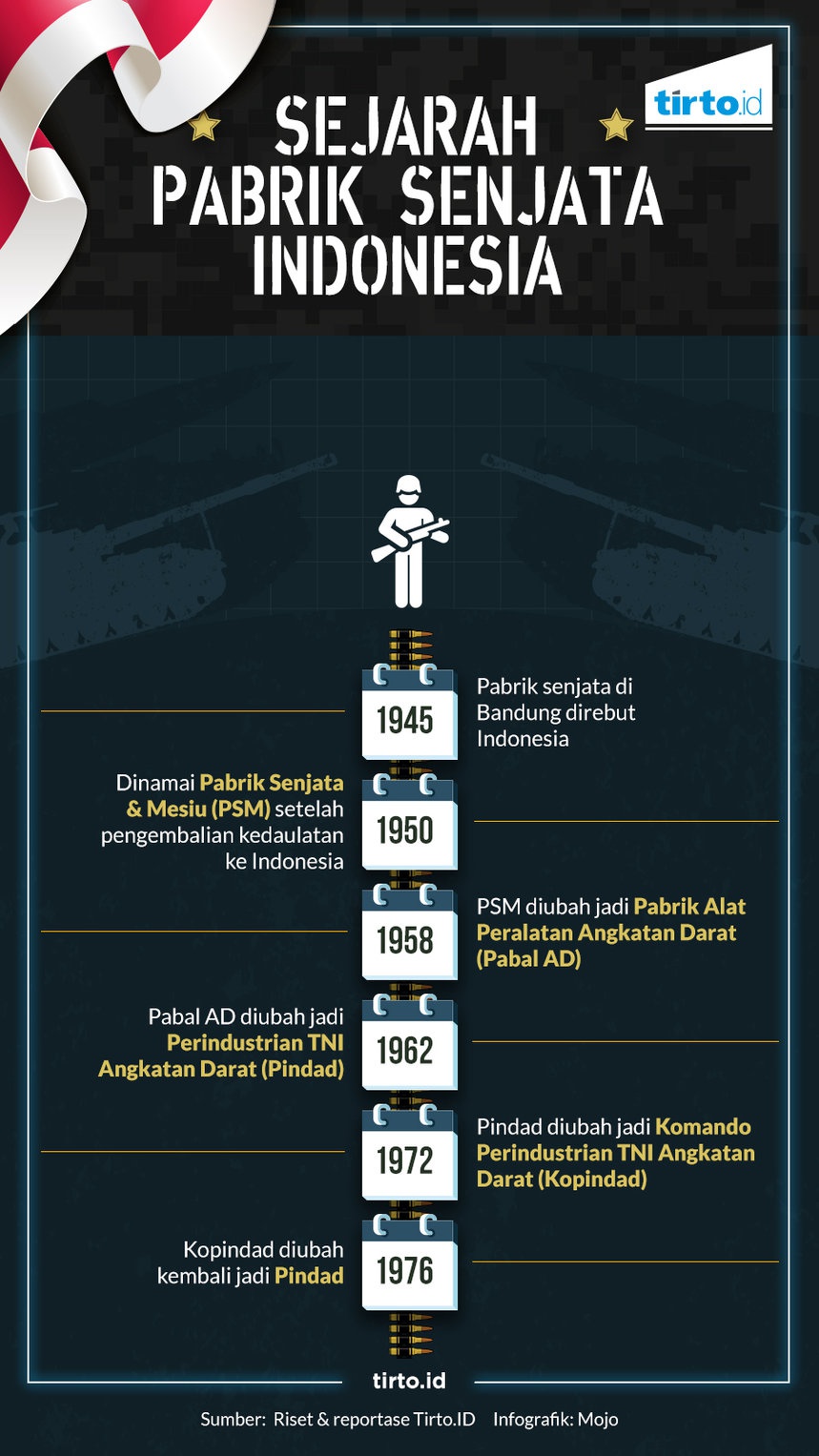

Setelah pengakuan Kedaulatan 1949, pabrik senjata di Bandung pun diserahkan ke Republik Indonesia. Pabrik itu kerap ganti nama. Dari Pabrik Senjata dan Mesiu pada 1950; Pabrik Alat Peralatan Angkatan Darat pada 1958; Perindustrian TNI Angkatan Darat (Pindad) pada 1962; Komando Perindustrian TNI Angkatan Darat pada 1972, dan kembali bernama Pindad pada 1976. Pabrik ini telah menghasilkan pelbagai jenis peluru untuk meriam, mortir, senapan, granat tangan, dan bom.

Pada 1983, pabrik senjata Pindad menjadi perusahaan negara dan Angkatan Darat adalah satu-satunya angkatan militer yang punya pabrik senjata. Sebagai angkatan dengan personel terbanyak, tentu saja banyak senjata ringan buatan Pindad dipakai prajurit Angkatan Darat.

Meski Pindad sudah memproduksi pistol, senapan ringan untuk infanteri (SS) hingga panser, tetapi tak semua peralatan tempur untuk TNI betul-betul dipasok dari produk dalam negeri alias buatan Pindad.

Rabu, 04 Oktober 2017

Bayu Dardias: "Urusan Tanah di DIY Seperti Negara dalam Negara"

Dalam ulasannya pada 2008, Indonesianis asal Belanda, Gerry van Klinken menulis, "Apa ini hal yang baik karena tradisi mengintegrasikan masyarakat yang terpukul angin perubahan sosial? Atau pertanda buruk sebab merepresentasikan feodalisme?”

Dosen Fisipol UGM, Bayu Dardias, sejak 2014 lalu, meneliti manuver politik para aristokrat itu. Bayu―kini di Australia untuk studi doktoral di Australian National University (ANU)―mewawancarai puluhan Sultan dan Raja di 10 provinsi. Mayoritas, kata dia, membidik Pilkada atau Pemilu Legislatif. Namun, hanya sebagian yang berhasil.

Di antara semua bekas swapraja itu, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) ialah kasus khusus. Aturan semacam UU nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY (UUK) tak berlaku di daerah lain. Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman menjadi satu-satunya institusi aristokrasi penerima kewenangan besar dari pemerintah pusat dalam urusan pemerintahan hingga tanah.

“Mereka semua ingin seperti DIY. Gak perlu susah payah ikut pemilu bisa jadi pejabat publik,” kata Bayu kepada Tirto (10/9/2017).

Tapi, menurut Bayu, UUK masih menyimpan dua persoalan penting terkait polemik suksesi dan penguasaan tanah-tanah keprabon. Berikut wawancara Tirto bersama Bayu mengenai hal itu. Redaksi menambahkan sejumlah hal untuk memperjelas konteks jawabannya.

Polemik Suksesi

Apakah putusan MK soal pasal 18 UUK melapangkan jalan calon Sultan perempuan?Politik di DIY terbagi menjadi dua proses yang berurutan, suksesi di Kasultanan dahulu, lalu suksesi gubernur kemudian. Putusan MK membuka peluang bagi perempuan untuk menjadi Gubernur DIY apabila memenangkan kontestasi suksesi di Kasultanan. Dalam kontestasi di Kasultanan, banyak yang harus diganti jika Ratu yang bertakhta karena Yogyakarta adalah kerajaan Mataram Islam.

Keris untuk putra mahkota, misalnya, bernama "Joko Piturun" yang artinya "laki-laki yang diturunkan terus menerus" dan juga mitos Sultan adalah pasangan Ratu Kidul. Hambatan-hambatan dasar ini coba dihilangkan oleh Sultan HB X pada 2015.

Redaksi: Pada 2015, Sultan Hamengkubuwana X mengeluarkan Sabda Raja dan Dawuh Raja. Berdasar bisikan leluhurnya, Sultan mengubah gelarnya yang melenyapkan simbol raja laki-laki. Gelarnya menjadi Ngarso Dalem Sampeyan Dalem Ingkang Sinuhun Sri Sultan Hamengkubuwana Ingkang Jumeneng Kasepuluh Suryaning Mataram Senopati ing Ngalogo Langengging Bawono Langgeng, Langgenging Toto Panotogomo.

Proses menjadi gubernur masih ada hambatan bagi perempuan di penyebutan gelar yang lengkap di Pasal 1 Poin 4 UUK DIY. Kata "Sayidin Panatagama Khalifatullah" (gelar lama Sultan) identik dengan laki-laki, dan menurut UUK gelar itu adalah warisan budaya yang harus dilestarikan.

Saya kurang sepakat bahwa suksesi di Kasultanan adalah persoalan internal seperti di Keraton lainnya yang saya teliti karena sultan akan otomatis menjadi pejabat publik (Gubernur DIY). Persinggungan antara aristokrasi dan demokrasi terletak pada keleluasaan Kasultanan memilih pemimpin dalam koridor yang diatur UUK sebagai implementasi negara demokrasi.

Artinya, keraton berhak memilih pemimpinnya, tetapi publik juga harus tahu prosesnya. Nah, perubahan aturan suksesi seharusnya diumumkan ke publik seperti diatur di Pasal 43 UUK. Tapi, Sultan menolak mengumumkannya 2 tahun lalu.

Suksesi ini jadi polemik elit, belum melibatkan publik DIY secara umum, mengapa?

Karena tidak ada perubahan struktural yang terjadi. Selama ini, masih perang wacana. Gubernur dan sultan tetap sama, walaupun namanya berubah-ubah. Adik-adiknya juga tetap menduduki posisi semacam "menteri koordinator" di Keraton. Hal ini tidak ada hubungan langsung dengan publik.

Sekarang publik banyak yang berteriak persoalan tanah dan tata ruang, misalnya terkait SG/PAG (Sultan Ground dan Pakualaman Ground), apartemen dan air tanah. Tetapi, sulit mencari kaitannya dengan suksesi politik.

Saya kira, tergantung siapa pemenang kontestasi politik suksesi kasultanan. Legitimasi ratu tentu lebih sulit karena membuat sesuatu yang baru dibandingkan sultan laki-laki yang hanya tinggal meneruskan. Sebagai ilustrasi, kalau dulu penobatan putra mahkota selalu disambut dengan suka cita, tapi sekarang penobatan GKR Mangkubumi justru sebaliknya.

Polemik ini sebenarnya bisa diakhiri jika ada urutan suksesi di Keraton Yogyakarta seperti di semua negara yang memadukan sistem darah dan demokrasi. Di Inggris misalnya, line of succession-nya jelas: Pangeran Charles, Pangeran William, Pangeran George dan Putri Charlotte. Di Brunei, Thailand dan bahkan Arab Saudi, yang monarki absolut, semuanya ada dan jelas

Keraton seharusnya juga memiliki line of succession yang jelas urutannya. Jika jelas, DPRD DIY bisa membuat Perdais (Perda Keistimewaan) yang menyiapkan para kandidat, misalnya magang di pemerintahan, militer atau di institusi swasta. Jadi, tidak tiba-tiba jadi gubernur atau wagub tanpa pengalaman politik dan pemerintahan. Kalau mau, sebenarnya tinggal belajar dari negara lain, tidak ada yang istimewa di Yogyakarta terkait suksesi.

Sekarang ini, tampak bahwa Sultan berusaha menjadikan putri sulungnya menjadi Ratu. Ini tidak lazim, karena perubahan idealnya dipikirkan masak-masak efek jangka panjangnya. Kalau kita lihat Inggris, misalnya, persamaan hak bagi wanita dan laki-laki baru diberlakukan untuk mereka yang lahir setelah 28 Oktober 2011, sesuai Succession to the Crown Act tahun 2013. Jadi untuk pemimpin ke depan, bukan melegalisasi kandidat sekarang.

Apa polemik suksesi menunjukkan masih ada kekosongan hukum di UUK DIY?

Wah, banyak sekali kelemahan UUK DIY karena tarik menarik politik yang kuat waktu itu (proses penyusunannya). Kalau kita berkaca pada perjanjian di kontrak panjang antara sultan dan Belanda, misalnya, jelas diatur perihal suksesi. Putra laki-laki sultan terakhir diprioritaskan daripada putra-putra sultan sebelumnya, dan putra-putra permaisuri (garwa padmi) lebih diutamakan daripada putra-putra dari selir (garwa ampenan). Walaupun realitasnya Belanda memilih sultan sesuai yang dikehendakinya, tapi paling tidak aturan prioritas ini tak pernah dilanggar.

Proses UUK DIY dulu tidak sempat diatur detail (soal suksesi) karena perdebatannya hanya seputar pemilihan dan penetapan. Jika sultan menjadi simbol kultural, dan gubernur dipilih seperti draft awal (UUK DIY), maka suksesi memang menjadi urusan internal Keraton. Tapi, jika penetapan (sultan ditetapkan jadi Gubernur DIY), seharusnya diatur, karena sultan akan memimpin jabatan publik.

Proses politik yang terjadi justru penetapan, dengan tidak ada aturan suksesi karena tidak ada di draft (UUK DIY). Ini keluar dari prinsip utama demokrasi bahwa publik punya kontrol terhadap pemimpinnya.

Di kasus suksesi, legitimasi mistis sultan sebagai raja, apa masih kuat?

Orang Jawa itu punya ilmu titen dan niteni. Mereka tak pernah lupa ketika April 2007 sultan mengatakan, berdasarkan bisikan leluhur, tak mau lagi menjadi Gubernur DIY. Atau ketika Oktober 2008, atas petunjuk leluhur, maju menjadi calon presiden.

Di Sabda dan Dawuh Raja tahun 2015, Nahdlatul Ulama DIY menolak tegas pengakuan sultan yang mengatakan bahwa Sabda dan Dawuh Raja itu adalah "Dhawuh Gusti Allah" melalui para leluhur. Saya kira masyarakat DIY semakin rasional membedakan mana mistis, mana manuver politik.

Justru sultan menggunakan mistisisme sebagai basis legitimasi untuk mengubah paugeran (aturan internal Keraton). Ini satu-satunya celah yang bisa dipakai sebagai basis legitimasi karena basis sejarah, budaya, dan agama tidak dapat digunakan.

Legitimasi Politik Keraton

Apakah UUK DIY efektif menguatkan basis politik dan ekonomi Keraton?Sangat efektif. Banyak UU yang tidak dapat diberlakukan di DIY. Misalnya, UUPA dan UU Penghapusan Diskriminasi, tidak berlaku bagi warga keturunan (mayoritas kasus terkait warga keturunan Cina) yang ingin punya SHM untuk tanah yang dibelinya, walaupun dia WNI.

Contoh lainnya, Pasal 76 UU Desa, yang menyebut aset desa yang antara lain berwujud Tanah Kas Desa, Pasar dan lain-lain, tidak berlaku di DIY karena muncul Pergub 112/2014 Pasal 19, yang menyebut Tanah Kas Desa, yang berasal dari hak anggaduh [hak pakai tanah pemberian raja], termasuk yang telah disertifikatkan atas nama desa, adalah milik Kasultanan. Intinya, dalam banyak kasus, kekuasaan Keraton Yogyakarta sangat kuat, bahkan terkait UU Nasional yang melempem ketika diimplementasikan di DIY.

Apa ada gejala, yang terjadi di DIY memotivasi bekas swapraja lainnya?

Mereka semua ingin seperti DIY. Gak perlu susah payah ikut pemilu bisa jadi pejabat publik. Tapi, karena tidak didukung faktor sejarah dan resource ekonomi yang memadai, ya hanya bisa berandai-andai.

Di Kerajaan paling timur di Indonesia misalnya, di Ternate dan Tidore, pemerintah daerahnya sangat support terhadap munculnya kembali Sultan setelah reformasi sebagai basis untuk identitas lokal. Banyak dana yang dikucurkan untuk merevitalisasi peran kultural mereka termasuk membangunkan istana baru. Fungsinya lebih kepada simbol kultural, identitas daerah dan peredam konflik.

Gejala kebangkitan lagi bekas swapraja (kolonial) selama ini sebab faktor apa?

Saya keliling di banyak tempat di Indonesia sejak 2014 dan menemukan banyak sekali faktor. Umumnya, mereka ingin kembali berkuasa secara politik dengan memanfaatkan sentimen tradisionalisme sebagai strategi politik. Tapi, tanpa resource ekonomi yang memadai, sebagian besar kalah di Pilkada atau Pemilu.

Ada juga faktor lainnya, seperti personal pride dan keinginan dianggap sebagai tokoh, walaupun tanpa kekuatan politik sama sekali. Ada juga yang menjadi ajang mencari uang. Dua faktor terakhir mengilhami munculnya raja abal-abal seperti Dimas Kanjeng. Saya menulis kolom di Kompas tentang raja abal-abal ini.

Saat aristokrasi bersanding dengan demokrasi, apa tidak akan muncul kontradiksi?

Perpaduan yang ideal bisa ditemukan di negara-negara lain, hanya saja mereka berada di level negara, sementara di Indonesia hampir semua ada di level Kabupaten atau Kecamatan. Satu-satunya yang berada di level provinsi, hanya DIY. Itu pun setelah Kasultanan dan Pakualaman bergabung. Perpaduan ideal adalah negara menjamin eksistensi mereka di samping tidak kehilangan kontrol terhadap siapa yang menjadi pemimpin publik.

Agar tak muncul masalah, perpaduan itu bagaimana mengaturnya?

Regulasi saya kira perlu menyeimbangkan tuntutan antara pelestarian tradisi dan demokrasi. Banyak keraton-keraton yang nyaris ambruk karena ketiadaan support pemerintah. Saya kira, ada baiknya memikirkan tanah sebagai resource ekonomi yang berkelanjutan bagi kerajaan yang dimiliki secara institusi yang menopang ekonomi Keraton yang tidak bisa dimiliki perorangan atau sultan yang bertakhta, dan tidak bisa diwariskan. Tak perlu banyak, asal cukup untuk menopang keraton menjaga fungsinya menjaga tradisi.

Jadi, mereka tidak hanya bergantung dari bantuan pemerintah. Saya khawatir warisan budaya kita bisa hilang karena ketidakmampuan pemimpin tradisional sekarang mengemban tradisi yang butuh biaya besar.

Saya kira keraton yang masih terjaga tinggal di empat kerajaan di Jateng-DIY dan Puri-puri di Bali. Puri di Bali diuntungkan karena menyatunya tradisi dan agama. Di luar itu, kondisinya memprihatinkan. Saya belum mengunjungi semua tempat, tapi dari hitungan saya, ada sekitar 16 kerajaan yang eksis dan terjaga tradisinya tetapi perlu segera diselamatkan.

Penguasaan Tanah SG/PAG

Bila dilihat isinya, substansi pokok UUK DIY sebenarnya apa?UUK bertujuan menjamin tradisi aristokrasi di DIY dalam lima keistimewaan terkait pemilihan gubernur, pertanahan, tata ruang, kebudayaan dan kelembagaan. Untuk menjamin kewenangan istimewa ini diberikan Danais yang jumlahnya sekitar Rp500 miliar per tahun (APBN 2017 menganggarkan Danais Rp800-an miliar untuk mendanai lima 5 urusan keistimewaan DIY). Penyaluran Danais berbasis kinerja, tidak seperti dana otsus (Otonomi khusus) Papua dan Aceh.

Dibandingkan Otsus, dananya kecil. Tetapi, Danais tidak memiliki batasan waktu dan terus diberikan selama kewenangan istimewa diberikan. Kewenangan istimewa ini diharapkan bisa menjembatani perpaduan antara aristokrasi dan demokrasi. Jika justru muncul polemik suksesi karena UUK, mungkin perlu dipikirkan jangan-jangan perpaduan di UUK itu belum ideal.

Mengenai penjabaran UUK DIY, apa yang akan punya pengaruh paling penting?

Suksesi dan Tanah menjadi dua faktor yang lemah (dalam UUK), tetapi menjadi penentu keberhasilan UUK DIY. Terkait tanah, Kasultanan dan Pakualaman di UUK disebut sebagai Badan Hukum yang, menurut saya, tidak jelas. Badan publik bukan, privat bukan. Sehingga tidak ada yang bisa mengaudit kekayaan tanahnya atau tidak ada kewajiban membayar pajak. Padahal, anggaran sertifikasinya dari Danais (dari APBN). Kasultanan dan Pakualaman juga tidak wajib menyampaikan laporan apapun terkait tanah.

Redaksi: UUK tidak menyebut secara tegas jenis badan hukum Kasultanan dan Pakualaman, tapi ditafsirkan oleh pemerintah pusat dan DIY sebagai badan hukum kebudayaan.

Ini aneh sekali. Negara tidak memiliki kontrol terhadap kepemilikan properti lembaga di dalamnya. Sementara jika disewakan ke pihak ketiga, tidak jarang menimbulkan gesekan di masyarakat, seperti kasus (penggusuran) PKL Gondomanan dan Pantai Watu Kodok. Negara tidak bisa mengharapkan Keraton dan Pakualam beritikad baik tidak menyelewengkan tanah mereka karena bisa jadi ada oknum yang bermain.

Walaupun tidak ideal, seharusnya ada lembaga seperti Crown Property Bureau di Thailand yang diaudit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Jika tidak, urusan tanah di DIY seperti “negara dalam negara”, karena aturan tradisional kerajaan berlaku, sementara aturan negara tidak menyentuhnya. Ketika berbenturan, yang berlaku aturan tradisional, seperti kasus tanah kas desa di atas.

Kita hanya tahu berdasarkan laporan kekayaan sultan ke KPK tahun 2012 sebesar Rp22,6 milyar. Tetapi, berdasarkan GlobeAsia 2016, sultan adalah orang terkaya di Indonesia ke 119 dengan kekayaan US$260 juta atau sekitar Rp33,8 trilyun. Saya kira, GlobeAsia memasukkan kekayaan Kasultanan yang bukan kekayaan pribadi sultan. Tetapi, berapa jumlah pastinya tidak ada yang tahu karena tidak pernah diaudit, dan negara tidak memiliki instrumen untuk itu.

Bagaimana sikap Keraton soal SG dan PAG?

Sikapnya sangat jelas, SG/PAG adalah milik Kasultanan dan Pakualaman, dan mereka ingin mengelolanya secara mandiri sebagai basis ekonomi dan politik Keraton.

Apa masalah SG dan PAG berpotensi memunculkan konflik?

Di beberapa tempat sudah muncul polemik, walaupun Keraton masih mampu meredam konflik. Pakualaman cukup piawai mengelola demonstrasi penggarap PA yang tergusur proyek bandara NYIA (bandara internasional baru di Kulon Progo).

Ada dua keuntungan. Pertama, aparat desa di DIY cukup rapi mencatat persoalan tanah, yang dilakukan sejak jaman Belanda. Kedua, dalam masyarakat Jawa masih kuat kepercayaan bahwa mengambil tanah yang bukan haknya itu akan “malati” atau bikin sengsara, apalagi milik sultan.

Jadi, (kebanyakan) masyarakat mengakui eksistensi SG/PAG. Kalau di daerah lain, pasti sudah habis dijarah. Kawan saya pernah survei di hutan-hutan di Gunung Kidul beberapa tahun lalu. Hutan dengan patok SG aman dari penjarah, sementara di tanah Perhutani, bukan hanya pohonnya yang dijarah, patoknya juga hilang.

Hak penguasaan keraton atas tanah serupa konsep kerajaan konsentris, apa ini masih cocok di era modern?

Saya kira kerajaan tidak mungkin seperti dulu seperti sebelum proklamasi. Perpaduan aristokrasi dan demokrasi adalah yang paling masuk akal. Huntington dalam King’s Dilemma meramalkan bahwa pilihan monarki hanya dua, yaitu menjaga otoritas dengan memodernisasi diri sambil memperkuat represi untuk menjaga kontrol atau berubah ke constitutional monarchy di mana Raja itu “reign but not rule”.

Tapi, tesis ini banyak terbantahkan di studi terbaru, misalnya studi di negara-negara kecil seperti Tonga dan Bhutan yang mampu mengkombinasikan demokrasi dan monarki.